単元の流れ

- 1時間目初読の感想を伝え合う

- 2時間目物語の構成をまとめる

- 3時間目綾の心情と出来事を追う

- 4時間目綾の一番大きな変化を考える

- 5時間目情景描写・対比「綾にとってアヤはどんな存在か」

1時間目

- 15分教師の範読

- 15分初読の感想を書く

「考えたこと」「疑問に思ったこと」「表現について」/ 箇条書きで

- 15分感想の全員発表

一人10秒で全員発表 / 個数の少ない子から

初読の感想を書く

感想は、考える視点を与え、箇条書きで書かせることで書きやすくなる。「考えたこと」「疑問に思ったこと」「表現について」など3つ程度。どうしても思い浮かばない児童には、「おもしろかった?(悲しかった?)」→「どこでそう感じたの?」など、「気持ち→そう感じる根拠」を聞いてあげると良い。認めてあげることで、自信がつき、さらに書き進めることができる。

箇条書きの良さ→「最低4つは書けるといいね」など、個数の目標を立てることで書きやすくなる。

感想の全員発表

書いた感想の個数を挙手させて、少ない子から発表させる。

いくつもある中で、一番伝えたいことのみ発表。できれば、先に出た友達の意見と違うものを優先して発表するなど、条件を与える。違う意見がある方が学級の考えの幅が広がることや、「発表できなかった意見もあると思うけど、先生が後でノートを読ませてもらうからね」などと伝えることで、さまざまな感想が出てくる。教師は、与えた視点ごとに板書をしていく。似ている考えや、意見のつながりなどを板書し、意見交流の場にする。

一人10秒程度で発表させる。(30人学級なら5分で全員発表できる。)この方法に慣れるまでは、自分の感想が10秒で言えるか、それぞれ口々に練習させる時間を取るのも良い。

実際の授業では、物語を読んだ後に、戦争について知っていることや原爆ドームを訪れた経験談など、自分が知っている戦争について児童から感想があふれ出てきた。自分事として考えることで、より登場人物の気持ちに共感したり物語の設定に関心をもったりした。形式的な感想発表だけでなく、自由で自発的な感想の交流も大切にしたい。

2時間目

- 10分場面分け

(8場面)

- 25分物語の設定を考える

- 「中心人物は?」「対役は?」

- 「クライマックスはどの場面?」

- 10分音読練習

場面分け

物語を学習しやすくするために場面を分ける。場面を分けて読むことは、日常の読書と切り離されている気がする。また、どこで分けたいのかは人により異なる。単に学習しやすくするために分けるのだと割り切り、「8つに分けられるから分けてごらん。」と指示を出す。場面分けを考える活動は、児童にとっては作品全体をざっくりと眺める時間にもなる。「今回はここで分けます。確認するよ。」と教師主導でどんどん進める。

前時で物語に出会ったばかりなので、登場人物の確認やクライマックスを問うなどしながら、児童が、視点を持って何度も物語全体を往復できる活動をする。「〇〇読み」など、楽しい音読バリエーションを増やすのもいい。

3時間目

- 5分音読練習

「綾ってどんな人か考えながら音読してみよう」

- 30分「心情曲線」に表す

- 「綾ってどんな人?」→知りたがり。など、わかること全部

- 「綾の納得度」を心情曲線にまとめる。

- 10分各出来事を短文でまとめる。(あらすじを追う)

- 各場面を「〇〇な綾」でまとめる。

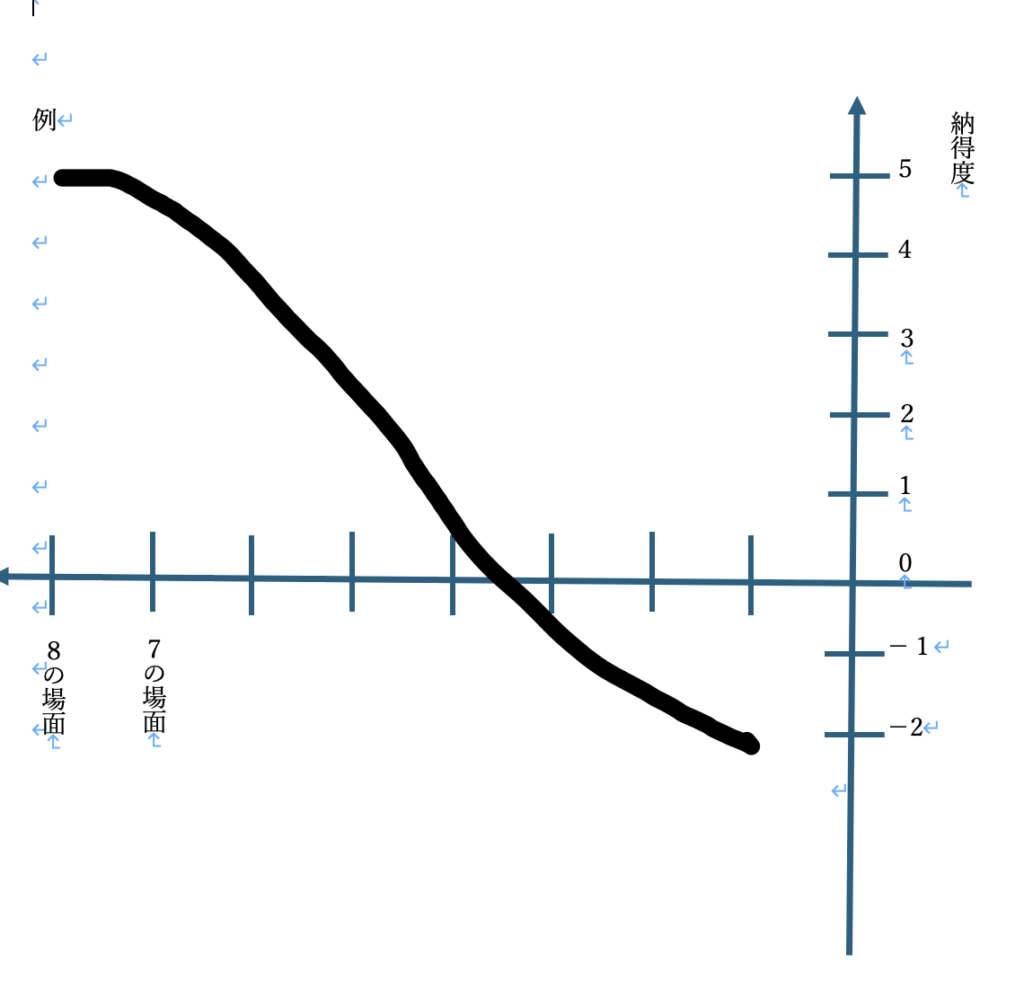

「心情曲線」に表す

綾の強い関心で物語が展開していく。心情曲線に表すことで、中心人物の心情の変化を可視化していく。

心情曲線の例:

横軸→時間

縦軸→綾の納得度

クライマックス場面を可視化

「綾ってどんな人?」答えがたくさんあり、誰にでも答えられる発問を入れることで、国語に苦手意識のある児童でも活躍できる。「『こんな人』よりも、『・・・と書いてあるので、こんな人だと思った。』というように、文章を根拠に述べる方がポイントが高いよ。」などと伝えることで、賢い児童もそれぞれのレベルで考えることを楽しむようになる。

4時間目

- 5分音読練習

授業のポイントになる場面のみ音読(7の場面)

- 「おばあさんはどんな人か考えながら読もう。」

- 「おばあさんはどんな人?」→わかること全部 ×綾のおばあさんではない

- 30分クライマックスを考える

・「綾に一番ひびいたのはどの言葉?」- おばあさんの言葉で響いたと思うものを挙げていく。

- 忘れない・夢・希望・長生き・・・ 一番を選ぶ。(+理由)

・「綾は何に気づいたのかな?」→交流

- 10分振り返り

「綾は何に気づいたのか」学習したことを通して考えたことを書く→共有

クライマックスを考える(7の場面)

おばあさんは、綾(「中心人物」)を変える「対役」である。さらに、心情曲線の高い部分にあることから、この場面がクライマックスであり、おばあさんとの出会いが綾を大きく変えた場面であることがわかる。では、「綾は、どの言葉で、どのように変わったのだろうか」。このような問いが生まれてくる。

「綾が何に気づいたのかな?」そのことを考えさせたい場合でも、漠然とした問いは考えにくい。本文から選んで挙げていく→ 一番を選ぶ→ その理由を伝え合う。「選ぶ」だけなら児童にとって抵抗がない。なぜそれを選んだのか理由を伝え合う。この活動が、次の抽象的な発問を考える手助けになる。

5時間目

- 5分音読練習

8の場面(授業のポイントになる場面)

- 30分情景描写・対比

・(川、名前・・・)「それぞれ前と後でどう表現されている?」

・「綾は『たずねびと』に会えたのか?」

・「そもそも、誰を(何を)たずねていたの?」←アヤの手がかりを探していた

- 10分振り返り・「作品のメッセージ」

「綾にとってアヤは、◯◯な存在」+そう考える理由

情景描写・対比

情景の見え方が、登場人物の心情を表している。また、初めと最後の見え方が変わっていることから、綾の経験値が上がり、見え方や考え方が変わっていることに気づく。

選択発問

「綾は『たずねびと』に会えたのか?」選択発問にすることで、児童が立場を決めやすくなる。

C「会えた。アヤの手がかりに会えたから」「昔の出来事や、その他多くの人にも」

C「会ってはない。アヤはもういないから。アヤには会っていない。」

では、「そもそも、誰を(何を)たずねていたのか?」そのような問いが児童に浮かんでくる。アヤが実際にいないことは綾も理解しているはず。ここで、綾は、アヤという人の手がかりをたずねたのではないかという、読みの深まりがある。

学習の最後に、本時の課題としていた「綾にとってアヤはどんな存在か」振り返る。

「綾にとってアヤは、◯◯な存在」型があることで書きやすくなる。また、「そう考える理由」には、前時や本時の発問を通して考えたキーワードが入ってくる。本時の黒板を見ながら、それそれが納得できる一文を考える児童が多い。

例:「アヤは、忘れてはいけない、その他たくさんの人や出来事に気づかせてくれた存在」など。

コメント