単元の流れ

「やまなし」、資料「イーハトーヴの夢」の実践記録。この単元の流れは、以前参加した国語科研修会で学んだことをヒントにしています。講師の先生から学んだことを、実際に授業で行った記録として掲載しております。

- 1時間目初読の感想を伝え合う

→賢治自身も訳がわからない。→「『やまなし』を語る会」をしよう

- 2時間目「わからないこと」を書き出す

- 3時間目「わからないこと」を整理する

- 4時間目語り合う話題を選び、語る会を行う

- 5時間目報告会を行う

- 6時間目資料「イーハトーヴの夢」を読み、賢治の生き方を考える

- 7時間目「賢治の生き方・考え方」について伝え合う

- 8時間目5月と12月を比較する。作品のメッセージを考える

8時間扱い。前半は「やまなし」の作品を読み味わい、後半は「イーハトーヴの夢」と「やまなし」の両方から、「宮沢賢治の生き方・考え方」について考える。

1時間目

- 15分教師の範読

- 15分初読の感想を書く

「考えたこと」「疑問に思ったこと」「表現について」/ 箇条書きで

- 15分感想の全員発表・学習の目的を共有 「『やまなし』を語る会」をしよう

一人10秒で全員発表 / 個数の少ない子から

初読の感想を書く

感想は、考える視点を与え、箇条書きで書かせることで書きやすくなる。「考えたこと」「疑問に思ったこと」「表現について」など3つ程度。どうしても思い浮かばない児童には、「おもしろかった?(悲しかった?)」→「どこでそう感じたの?」など、「気持ち→そう感じる根拠」を聞いてあげると良い。認めてあげることで、自信がつき、さらに書き進めることができる。

箇条書きの良さ→「最低4つは書けるといいね」など、個数の目標を立てることで書きやすくなる。

「やまなし」を学習する意味をもたせる

「やまなし」は何十年も国語の教科書に載っている名作である。それなのに、よくわからない。今でも研究されていて、宮沢賢治自身さえわかっていないこともある。「名作なのに誰もわからない、そんな不思議な物語『やまなし』を、みんなで語る会をしないか。」「『やまなし』を語る会」をしようと呼びかける。

児童の「考えたこと」や「疑問」は次時の学習にも繋がっていくため、児童がどの部分に関心をもっているのか把握することができる。また、「表現について」は、後半の情景描写の学習で生きてくるので、表現に目を留めたことを大いに褒めておきたい。

2時間目

- 15分音読練習・設定の確認

設定(いつ・どこ・だれ)

- 25分「わからないこと」(「わかること」)を書き出す

個人活動:付箋に書き出す / 色分けをする(5月・12月・わかったこと)

- 5分次時の予告

書き出した付箋を、グループで整理していくことを伝える。

「わからないこと」を付箋に書き出す

「わからないこと」(「わかること」)を付箋に書き出す。一つの項目につき一つの付箋に書き出す。前時の感想を活かせば、どの子も書くことができる。

注:「5月」・「12月」・「わかったこと」→付箋を色分けして書かせる。

「わからないこと」を出すことに抵抗のある児童がいるかもしれないが、この物語のわからなさが次からの活動の軸になっていくので、堂々と表現できるように伝える。(大人も誰もわからないのですから。)

ICT活用事例:Jamboard等を活用して書き出すこともできる。(Jambordは、2024年終了しているため、他のオンライン上のホワイトボードツールを活用)

次時のグループ活動で付箋が混ざってしまうので、ICTを活用している場合は、この段階で個人の考えを記録として印刷しておくと良い。

3時間目

- 5分音読

グループごとに読みたいところを決め、5分間一文ずつ読む

- 30分「わからないこと」を整理する

- グループで、順番に付箋を出し合う。

- 似た考えは、付箋を近くに置く。

グループで話し合いたい話題を決める(複数)

- 10分グループごとに、語る会のテーマを紹介 ・ 振り返り

「わからないこと」を整理する

グループを作り、以下のワークシートをグループに一枚配る。

グループ活動の手順

1枚ずつ、順番に付箋を出し、ワークシート上で意見を整理する。

似ていると思った意見は先に出し、付箋を近くにまとめる。

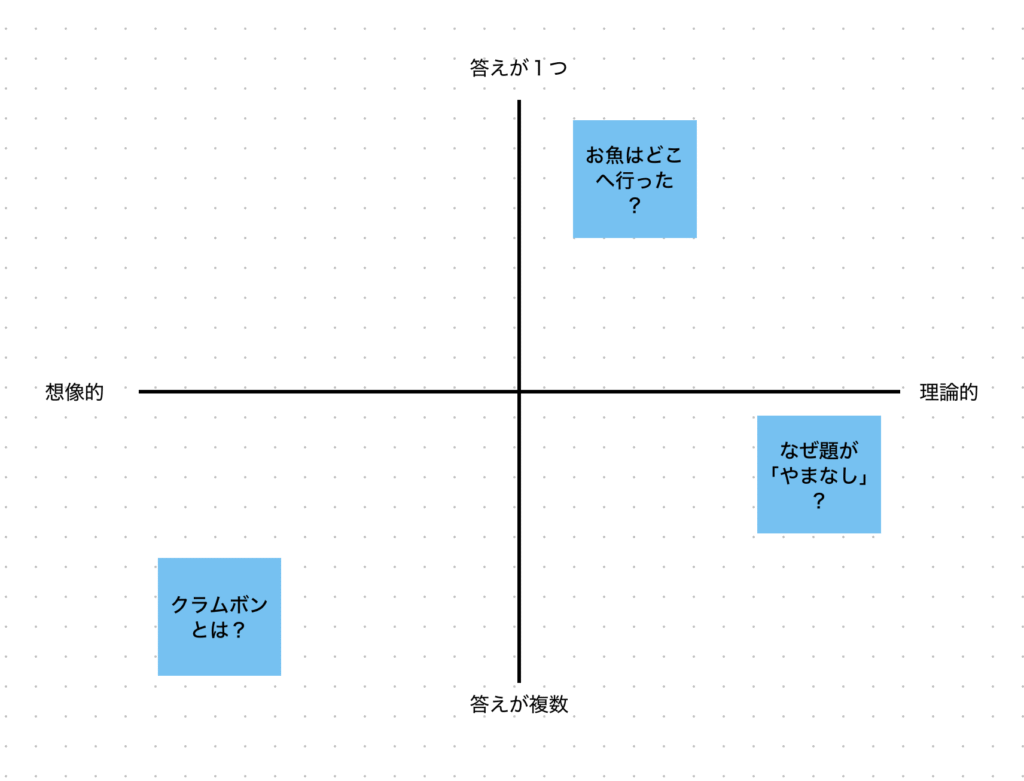

付箋に書いたことがどこに当てはまるのか、整理する。

位置に正解はないが、ここも、グループで話し合いになる。

次時の「『やまなし』を語る会」で話し合いたい話題を、グループごとに選ぶ。(複数)

教師も付箋を作っておくと、活動の説明に活かせる。また、活動が止まったグループに教師の付箋を混ぜることで、再びグループの話し合いを活発にすることができる。

話題を選ぶ際には、論理的に一つの答えを導くことも、想像を膨らませることもどちらでも良い。

ICT活用で共同作業する際にも、同時にせずに、順番に出し合うことで交流が生まれる。タブレットは全員が使用するのではなく、グループ一台であることが学び合いには望ましい。

4時間目

- 5分音読

グループごとに、語る会で関わる場面を一文読みする

- 35分グループごとに「語る会」を行う

文章を根拠に、考えを友達に伝える。

- 5分振り返り

・グループ活動を通して、考えの変容や深まりなど

グループごとに「語る会」を行う

前時でグループごとに選んだ話し合いたい話題について、グループで話し合う。

教科書の文章を根拠に、考えを伝える。→話題についてグループの考えと理由をまとめる。「クラムボンとは何か」など、答えが複数考えられるものについては、グループで最も納得したものに答えを絞る。

ICT活用事例:次時の報告会に向け、「話題」←「グループの考え」を簡単なスライドにまとめる。

5時間目

- 5分報告会練習

報告会での役割を確認、練習

- 30分「語る会」の報告会をする

・グループごとに、前時で話し合った内容を全体に報告する

- 10分振り返り

報告会を通して、考えの変容や深まりなど

「語る会」の報告会をする

「自分たちが話題にしなかったこと」「同じ話題なのに違う考え方をしていること」など、それぞれの児童に関心の話題がある。

①「語る会での話題」②「グループの考え」③」「そう考える根拠」について、全体に紹介する。

「プレゼン型」の発表や「ポスターセッション型」の発表など、児童に学ばせたい発表の型を使ってみると良い。自由な雰囲気があるほど、自分たちのグループとの比較を交えながら、改めて話し合いが生まれてくる。

続き:「やまなし」宮沢賢治 指導案②/2 へ

コメント