単元の流れ

- 1時間目初読の感想を伝え合う

- 2時間目人物像を考える

- 3時間目登場人物の気持ちの変化を考える

- 4時間目二人の心の距離の正体を考える

- 5時間目学習のまとめ・作品のメッセージを考える

1時間目

- 15分教師の範読

- 15分初読の感想を書く

「考えたこと」「疑問に思ったこと」「表現について」/ 箇条書きで

- 15分感想の全員発表

一人10秒で全員発表 / 個数の少ない子から

初読の感想を書く

感想は、考える視点を与え、箇条書きで書かせることで書きやすくなる。「考えたこと」「疑問に思ったこと」「表現について」など3つ程度。どうしても思い浮かばない児童には、「おもしろかった?(悲しかった?)」→「どこでそう感じたの?」など、「気持ち→そう感じる根拠」を聞いてあげると良い。認めてあげることで、自信がつき、さらに書き進めることができる。

箇条書きの良さ→「最低4つは書けるといいね」など、個数の目標を立てることで書きやすくなる。

感想の全員発表

書いた感想の個数を挙手させて、少ない子から発表させる。

いくつもある中で、一番伝えたいことのみ発表。できれば、先に出た友達の意見と違うものを優先して発表するなど、条件を与える。違う意見がある方が学級の考えの幅が広がることや、「発表できなかった意見もあると思うけど、先生が後でノートを読ませてもらうからね」などと伝えることで、さまざまな感想が出てくる。教師は、与えた視点ごとに板書をしていく。似ている考えや、意見のつながりなどを板書し、意見交流の場にする。

一人10秒程度で発表させる。(30人学級なら5分で全員発表できる。)この方法に慣れるまでは、自分の感想が10秒で言えるか、それぞれ口々に練習させる時間を取るのも良い。

感想を引用しながら、「二人の気持ちがよくわかる物語だったね。そういう書き方の工夫をしている物語だよ。どんな工夫があるのかこれから勉強していこうね。」と次時に繋げる。

2時間目

- 10分音読練習

確認事項を与えながら練習。 - 登場人物(中心人物)は?

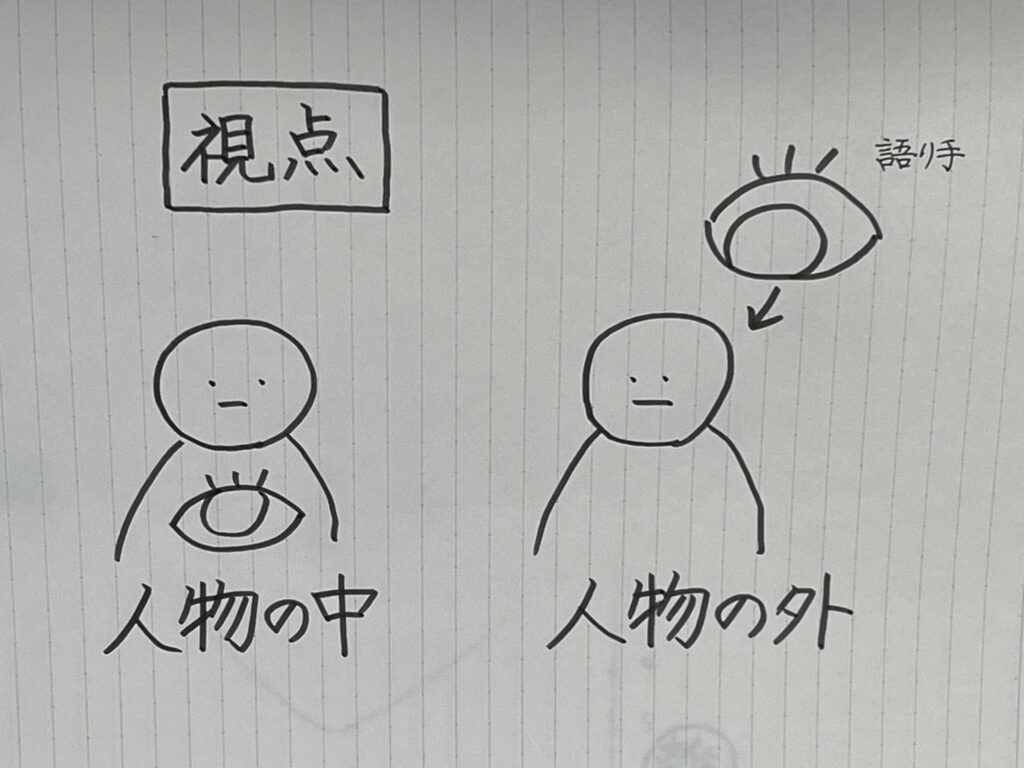

- 20分「人物像」とは/「視点」とは

「人物像」:登場人物の性格・考え方など

「視点」:語り手はどこから語っているのか。

- 15分「語り手の視点調べ」

学級や図書室の物語本を活用して、「語り手の視点」がどこにあるか見つけてみる。

「人物像」とは・「視点」とは

「人物像」と「視点」について学習する。

「人物像」:登場人物の性格や考え方。「律(周也)はどんな人」と問うと、それぞれの性格を文章を根拠に言うことができる。この物語の「語り手」=「ナレーター」が、「中心人物の中」にいるため、中心人物の考え方がよく分かる。

「視点」:「語り手」がどこから語っているのか。「地の文(会話文以外)を読むと分かる。

「中心人物の外」:物語全体を把握できる (例)「大造じいさんとガン」三人称で進む物語

「中心人物の中」:中心人物の気持ちがよく分かる。(例)「帰り道」一人称で進む物語

律の中に語り手がいる時は、律の気持ちがよく分かる。

↔︎周也の気持ちはわからない。

前時の書き方の工夫に関連させ、人物像がわかりやすいのは、語り手の視点の効果であることを学習し、国語の用語を増やしていく。

視点調べの活動を、家庭学習などに繋げてみる。

3時間目

- 5分音読練習

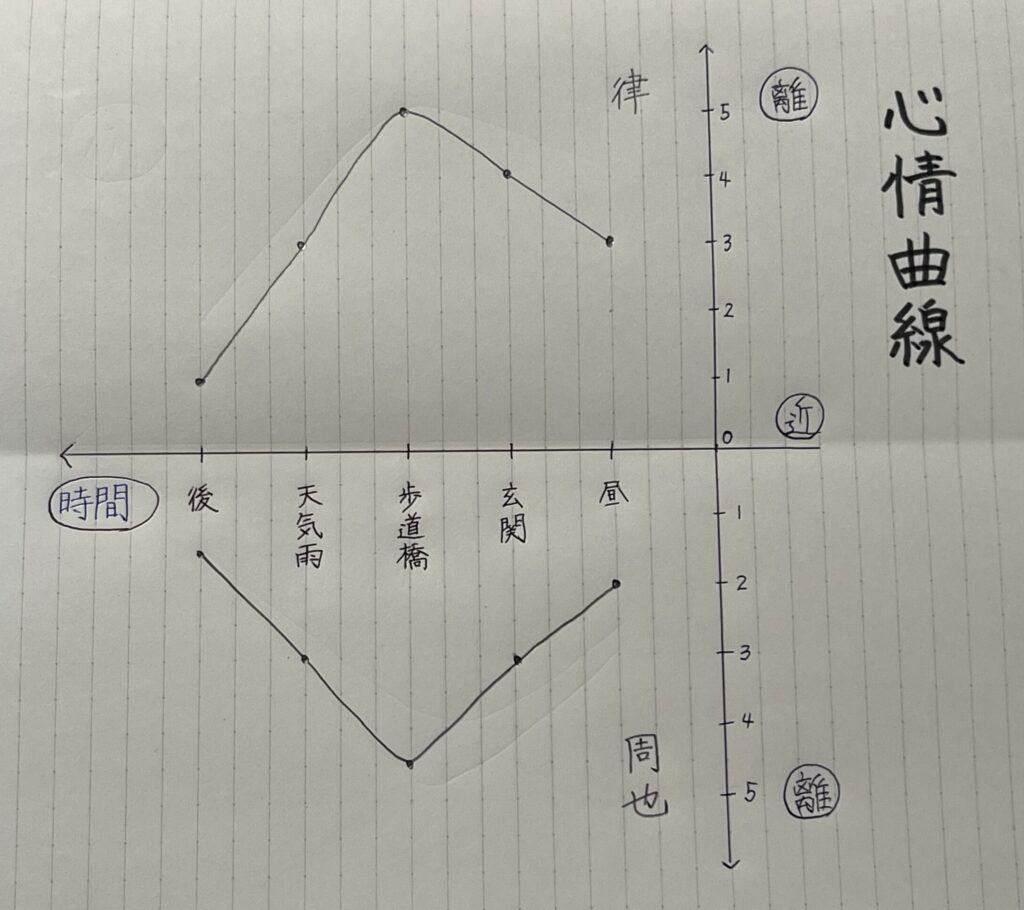

- 30分「心情曲線」に表す

・書き方を提示 → 個別に書く → 全体で共有

「心の距離の正体は何かな?」→「二人はお互いが苦手なの?」

苦手 or 苦手ではない 根拠を持って意見を交流

- 10分振り返り

「主発問に対して、友達の考えを聞いてさらに考えたこと」

「心情曲線」に表す

「登場人物の気持ちがよく分かるので、二人の気持ちの変化を心情曲線にまとめてみよう。」

心情曲線の例:

横軸→時間

縦軸→二人の心の距離(近↔︎離)

歩道橋の場面で、二人の心の距離が最も離れていることを可視化

発問「この心の距離の正体は何かな」(この物語の学習課題が明確になる。)

主発問「二人はお互いに苦手なの?」

『苦手』or『苦手ではない』・・・根拠をもって意見を交流(例「苦手だと思う。なぜなら・・・」)

C:「苦手ではないと思う」「嫌いとかではない」「でも、心の距離があるよね」「なぜかな」

さまざまな児童の意見を取り上げ、オープンエンドで終了。次時につなげていく。

お互いのことが嫌いではないのに、なぜか心の距離が開いていく。この心情を心情曲線を使って視覚的に表し、物語の山場に迫る伏線にしている。

思考や交流がメインの時は、振り返りを書かせる。「(主発問に対して)友達との交流後、さらに考えたこと」など、視点があると書きやすい。

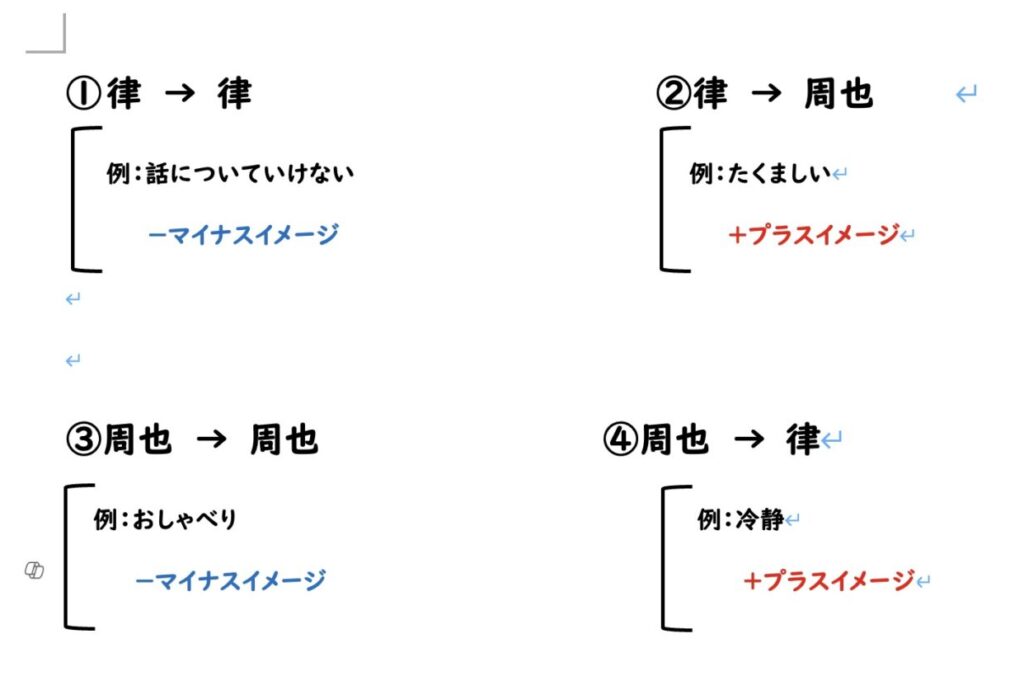

4時間目

- 5分音読練習

歩道橋(授業のポイントになる場面)のみ音読

- 30分それぞれの視点からの人物像を考える

①律から見た律/②律から見た周也/③周也から見た周也/④周也から見た律

(それぞれの視点で)「良く思ってるの?悪く思ってるの?」

- 10分振り返り

「心の距離の正体は何か」学習したことを通して考えたことを書く→共有

それぞれの視点からの人物像を考える

・「〇〇から見た◯◯」についての人物像を書き出す。

・プラス表現が多いか、マイナス表現が多いか考えてみる。

視点ごとに整理する。自分のマイナス感情や相手はすごいと思っていることに気づく。

視点ごとに整理していくことで、自分をちっぽけに思ったり、相手をうらやましく思っている心情に気づくだろう。

心情曲線に現れていた二人の心の距離の正体は、嫌だという感情ではなく、自分より相手がより大人であることに引け目を感じてしまっているのではないかということが読み取れる。

授業で実際に行った際は、作業が多くなってしまったり、視点ごとにイメージをまとめることが難しく、説明が多くなってしまった。グループで分担するなど、作業負荷をかけすぎないよう活動の持ち方に工夫は必要。

一方、一人読みでは気づくことのない深い読みに触れた時、児童は物語の楽しさを感じる。授業の振り返りを書かせ、共有することで、児童の言葉でこの物語の山場が語られていく。

5時間目

- 5分音読練習

天気雨(授業のポイントになる場面)のみ音読

- 30分心の距離の正体を考える②

「二人の心の距離が近づいたのはなぜかな」→さまざまな考えを出させる。

「二人の心の距離が近づいた一番の理由はどれかな」

考えと理由をノートに書かせ、話し合う。

- 10分振り返り・「作品のメッセージ」

心の距離が近づいた理由や、学習したことを通して考えたことを書く

心の距離の正体を考える②

「心情曲線で見ると、物語の終わりに心の距離が近づいているよね。」「二人の心の距離が近づいたのはなぜだと思う?」

以下のような意見が出ることが考えられる。

例 1 天気雨が降った

2 笑い合った

3 律が「両方好き」と答えた

4 周也がうなずいた

5 二人で歩き出した

「二人の心の距離が近づいた一番の理由はどれかな」

C:「3だと思う。自分の気持ちを伝えることができたから」「4だと思う。できなかったことが、自然とできたから」「5だと思う。二人で並んで歩くことができたから」など

意見を交流させた後、最後に教師の考えを付け足す。

考えを交流させる。オープンエンドで終える。(最後に、教師の考えも添える程度に伝える。)

「作品のメッセージ」

本時と単元全体の、読みの深まりを振り返る。

《本時振り返り》《学習後の感想》 +《作品のメッセージ》

《本時振り返り》:「二人の心の距離が近づいた理由は、〇〇だと思う。理由は、・・・。友達の・・・という考えが良かった。最終的に、自分は・・・考えた。」

書ける児童には、「作品のメッセージ」を考えさせる。作品を通して考えたこと感じたことを、短い文でまとめてみる。「友達と比較すると、時々自分がちっぽけに見える。ささいなことで悩むぶん、ささいなことで喜びに変わる。」など、教師にとっての「作品のメッセージ」を提示すると、児童も考えやすい。

6年生の教科書の最初の単元。児童の発達段階や時期的な環境をふまえて、「友達のことでこんなに本気で悩めるのは今だけ。本気で悩んで、関われ」と教師のメッセージを伝えることで、学級経営にも活かせる。

コメント