単元の流れ

この単元では、双括型の文章の構成や要旨に焦点を当てて指導していく。

- 1時間目文章の構成をまとめる

- 2時間目要旨を捉える

- 3時間目音読・段落分け

◎「具体例はいくつある?」

- 4時間目「初め」「中」「終わり」に分ける

◎「具体例はどこから」 ◯「筆者の主張はどこ」

- 5時間目「中」を分ける

◎「『中』を二つに分けるならどこ?」

- 6時間目原因と結果を使って、自分の考えを伝える

(情報:「関係をとらえよう 原因と結果」)

- 7時間目文章の要旨を捉える

7時間扱い。「見立てる」の説明文で、文章の構成と要旨の捉え方を学習し、「言葉の意味が分かること」の学習に活かす。

3時間目

- 10分教師の範読

段落分け:12段落

- 15分具体例を見つける

◎「具体例はいくつある?」

「コップ」「くちびる」「スープ」の3つ

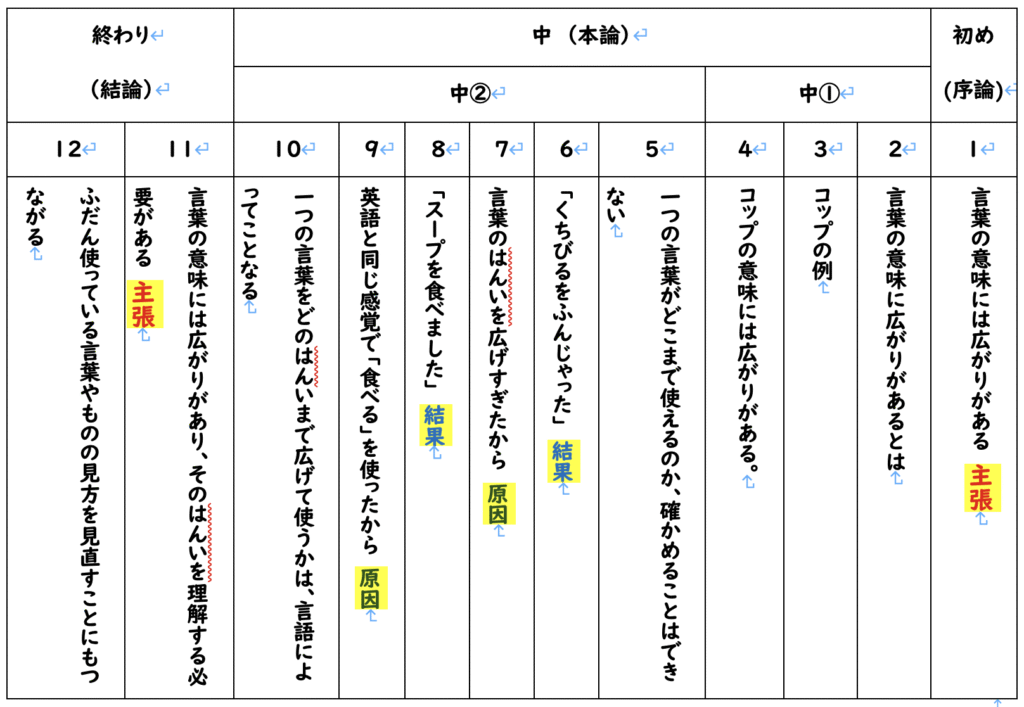

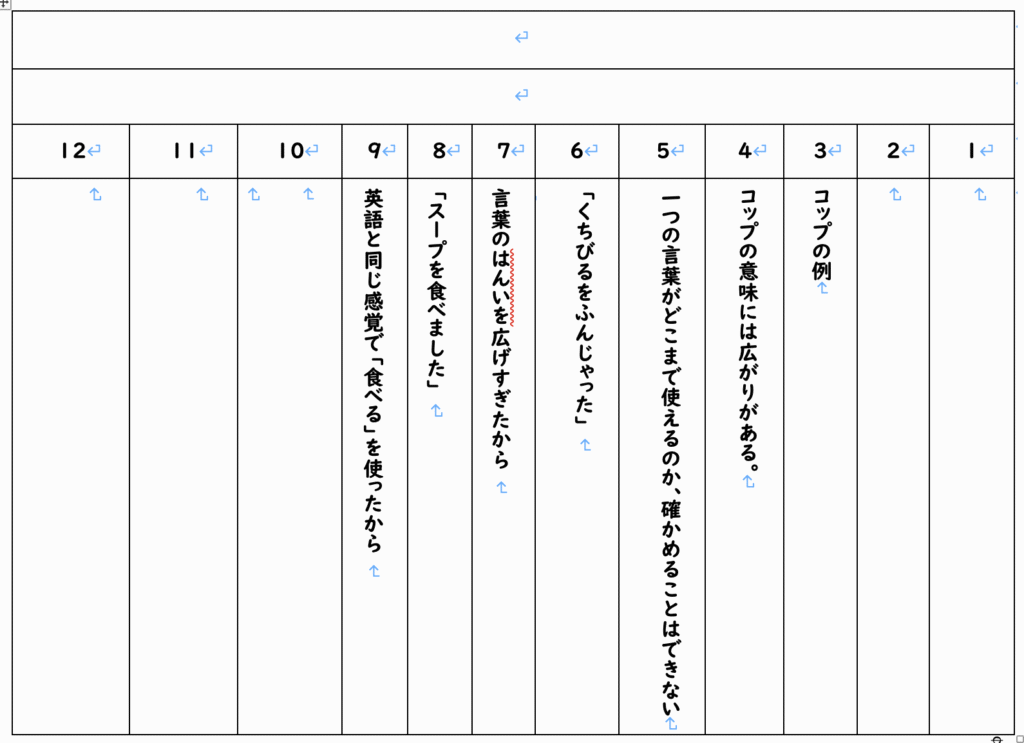

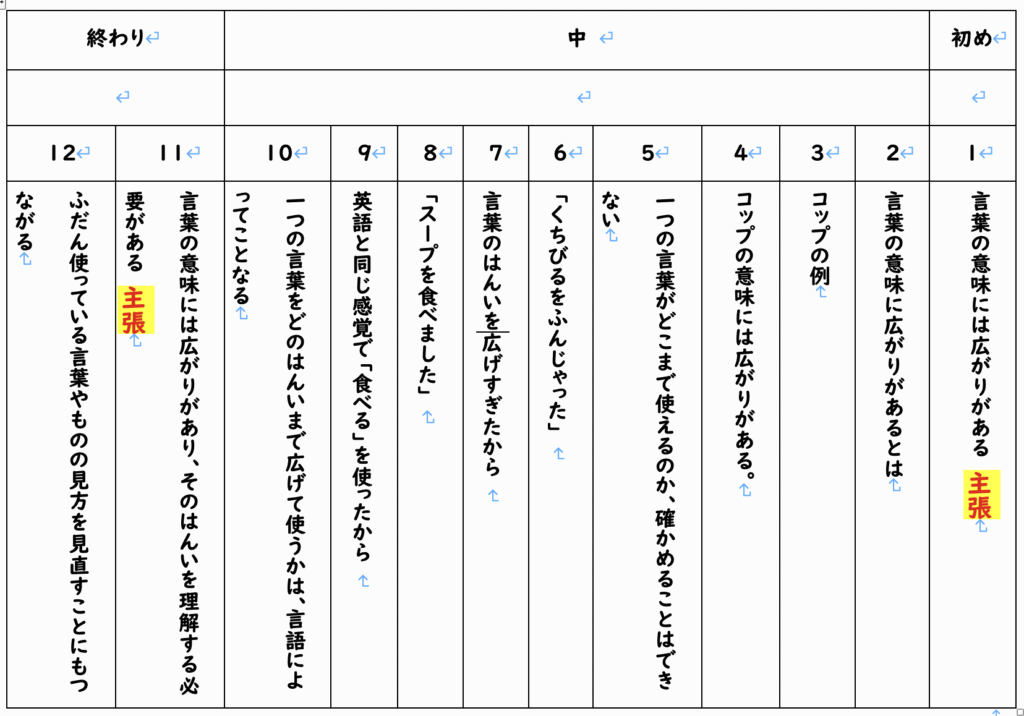

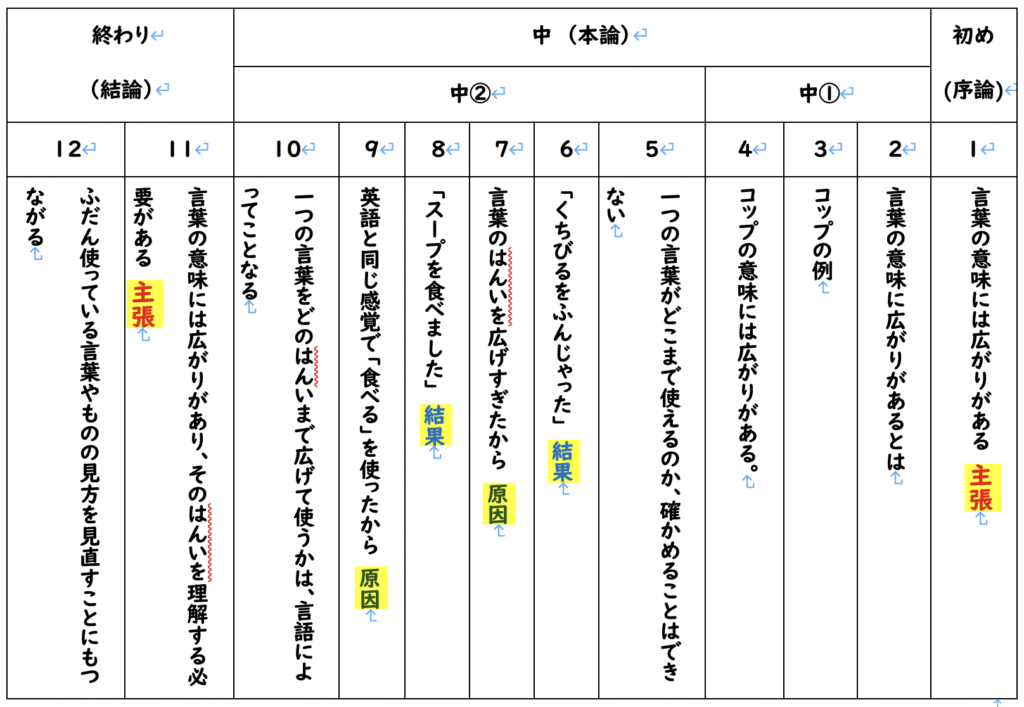

- 20分段落③〜⑨の要点をメモする

文章の構成図(ワークシート)に要点をメモする

「具体例」を見つける

「初め」「中」「終わり」に分けるためには、「中」の具体例を見つけることで分けやすくなる。

この説明文の学習の最初の時間なので、学習することを伝える。(①「筆者の主張を探して、要旨をまとめること。②「見立てる」と違い文章が長いので、「中」も分解しながら読んでいくこと。)

4時間目

- 5分音読練習

(「中はどこからか」考えながら音読)

- 30分「初め」「中」「終わり」に分ける

◎「具体例はどこから」

◯「筆者の主張はどこ」→「初め」「終わり」にある(双括型)

- 10分残りの段落の要点をメモする

◎「具体例はどこから」→2段落や10段落が「中」に入るか検討。

「初め」「中」「終わり」にはなじみがあるが、

「序論(=初め)」「本論(=中)」「結論(=終わり)」

という言葉も同時に使うようにしていた。

5時間目

- 5分音読練習

- 30分「中」を分ける / 「原因と結果」の関係を考える

◎「『中』を二つに分けるならどこ?」

・具体例で、「結果」とその「原因」の説明を見つける

- 10分文章の構成を完成させる

「中」を分ける

「中」が長いので、もっと分けることができないか。

本論も、内容によって、いくつかに分けられることに気づかせる。

6時間目

- 5分前時の振り返り

原因と結果の関係

- 30分原因と結果を使って、自分の考えを伝える

(情報:「関係をとらえよう 原因と結果」)

・何が原因で、何が結果とされているか考える(教科書から)

◎原因と結果を意識して、身の回りの出来事を使って、文を作ろう

- 5分振り返り

「原因と結果」の文作り

・2文か3文にする。(条件をつけると思考・比較しやすい)

・できたら、どこが「原因」・「結果」なのか、ラインを引かせる。(自覚させるため)

・新聞で「原因と結果」の文章を探してみるなど、他の文章に目を向ける活動に発展させる。

7時間目

- 5分音読練習

- 30分要旨をまとめる

150字以内で要旨をまとめる

- 5分振り返り

どんな文章の構造を学習したか、どんな場面で活かせそうか話題にする

要旨を捉える

「初め」と「終わり」に重なる筆者の主張を用いて、要旨をまとめる。

例:「言葉の意味には広がりがあり、「言葉の意味が分かる」とはおく深いことだ。言葉を適切に使うためには、言葉のはんいを理解する必要がある。言葉を学ぶときには、意味を「面」として理解することが大切であり、ふだん使っている言葉や、自然だと思っているものの見方が、決して当たり前ではないことにも気づかせてくれる。」(149字)

要旨:その文章や発言が最も言いたいこと。作者の言いたいことを「掴む」。核心

要約:文章全体を短くまとめ直したもの。全体を「縮める」(要点をつなげていくイメージ)

要点:文章で重要な点。複数あることが多い。細かい重要事項を「抜き出す」(キーワード)

要約は、それぞれが重要だと思ったワードをつなげている分、主観が入り、まとめ方に少し違いが出てくる。一方、要旨は、筆者の最も伝えたいことを捉え、短い文でまとめているため、全員が同様のまとめになる。

前の時間→「見立てる」

コメント